ヒグマと共存するヒント ~小宮山英重さんの講演~

北海道で繰り返されるヒグマ問題。どうすることが正解なんだろうとモヤモヤしていた気持ちをスッキリさせてくれるような講演を聞いた。一筋の光を得たような、明るい気持ちになった。

札幌の住宅街にヒグマが出て最終的に捕殺された2019年、全国から「かわいそうだ」とたくさんのクレームがあったそうだ。でも住民や農家さんにとっては困ることで、悩ましい問題であることは間違いない。すぐには解決できないかもしれない。でも、この講演は希望を与えてくれる内容だった。日本全国の人が知ってもいいくらいだ、と思ったので、私なりに概要を紹介してみたい。

小宮山英重さんの講演に出会う

2020年2月に旭川の自然保護団体の集まりの記念講演として行われた、小宮山英重さんの講演。タイトルは、「サケマスを捕食するヒグマの生態」。小宮山英重さんは野生鮭研究所所長で、研究と講演活動をしている。北海道ならメディア出演も多い。

講演の全文は、以下のリンクにあるからぜひとも読んで欲しい。

実際の講演は、写真と映像を映しながら進められたので、文字だけでは分かりづらい部分もある。上記のPDFに写真は入っていないから食いつきにくいかもしれないけれど、もしちょっとでも興味があったらがんばって読み進めてほしい。読み進めていくとなんとなくざっくりイメージがついて、言いたいことは伝わってくる。それに言葉もやさしく、わかりやすい。

小宮山さんが観察をしているエリア

小宮山さんが17年間に渡ってひぐまを観察したのは、北海道の知床のルシャ地区。一般の北海道と大きく違うのは、畑がないということ。ヒグマは畑のとうもろこしなんかを食べれないから、サケマスとか木の実とか、自然のもののみを食べて命を繋いでいっている。他の地域では毎年実が付くようなイチゴの種類の実も、6年間で1回しか実らないような寒さの厳しいところだ。

いろんなクマの行動とルール、社会

写真と動画を用いて、クマのいろんな行動とそこから見えるルールやクマ社会が紹介された。

おいしい魚を捕まえるのがうまいクマ

クマは魚をかんたんに捕まえている印象があるが、実はそうではない。「狩り」が下手なクマ、上手なクマが居る。

まず前提として、エサとなるサケマスにもランクがある。産卵のために海から川に戻ってきたサケマスは、やってきたばかりの時はまだ脂も残っている。

しかし、し烈な産卵行動を進めていく中で、オス同士は戦ってボロボロになる。メスも卵を砂利に埋めるために尾びれを酷使し、白くすり減ってズタボロになる。

このころになるともう親魚もエサは食べないから、だんだん脂は抜けていって身はパサパサだ。もちろん産卵が終わった後だと、クマが大好きな卵も入ってない。

人間が魚屋さんで新鮮な魚を見極めるのとまったく同じように、クマたちも「品質」をよく知っていて、ちゃんと分けて考えている。というのも、おいしい魚とまずい魚では、食べ残し方などの扱いが全然違うのだ。

狩りがうまいヒグマは卵が入ったおいしい魚を捕ることができる。しかも、持っただけで、サケのおなかの中にある卵が塊になった「筋子」状態なのか、バラバラになった「イクラ」状態なのかを見極めている。もし「筋子」なら、川から出てすぐの石原の上でパクパクと2口で2つの筋子の塊を食べてしまう。

しかし、「イクラ」状態なら、ちょっと遠くになっても、草原まで持ち運んでから、バラバラになったイクラを手で押し出して、丁寧に舐めて食べる。これをもし石の上でやっちゃうと、石のスキマにぽろぽろ落っこちて上手に食べられない。だから平らなところまで運んで持っていく。

食べ方も、頭から丸ごとガブリ、というんじゃなくて、一方の前足で魚の頭を地面に押さえつけ、反対の足でおなかを押して卵を食べる。そのあとに皮をはいで、身をさばきながら少しづつ食べていき、エラブタや目玉などをきれいに残す。

また、狩りがうまいクマはまた次回も捕って食べることができるから、身を残すことも多い。だからカラスもそういうヒグマを知っていて、周りに寄ってくる。狩りが下手なヒグマはことごとく残さずに食べるから、残骸が回ってこないことをカラスたちは知っている。

狩りが下手なクマ

一方で、魚を上手に捕まえられないクマもいる。全体的にメスよりもオスのほうが狩りが下手のようだ。それは息子時代に「母さんをしっかり観察して学ばなかった」という、人間と似たような事情によるのではないか、とみている。

動画で紹介されたのは、子育て中のクマで、子供たちがいるのに魚を捕まえられなかったお母さんクマ。魚を捕まえたあるクマが、ほかのクマがいない川の反対岸へ獲物を運び、卵を絞り出して一人で食べる。そこへ、あらかた食べ終わったころに「くれ」といって近づいて、食べ残りをもらって息子たちに分け与える、という様子。そういった一連のクマたちの行動を、小宮山さんは詳細に観察し、まるでクマの言葉がわかるかのように解説する。

こんなふうに、クマにも狩りのうまい、へた、があって、しかも単に魚が捕れるかどうかだけではなく、上等な魚を捕れるかどうかで実力が決まる。それがこのルシャ地区のクマ社会においてステイタスになっているような、そんな様子が伺える。

食事のルール

食事の仕方からもクマたちが持っている多くのルールがわかる。

「クマは基本的に単独行動であり、孤食」と、ひとくちに言ってしまえば原則はそうなんだけれども、実際にはいろんなパターンがみられる。

例えば決まった弱いクマ同士がタッグを組んで、適度な距離を保ちながら食事を共にする様子がみられる。それを小宮山さんは「隣組(となりぐみ)」と名付けている。誰でもが入り混じって加わるわけではないから、たぶんそういうルール(協定みたいなもの)があるんじゃないか、そんなふうに推測している。

そのほかにも母と娘の共食のケース、とてもレアな大人のクマ同士の共食のパターン、など他では見られないような貴重なシーンの数々から「多様性」も伝えている。

またクマは、豊漁か不漁かによっても食べ方を変える。豊漁ならおいしい卵だけを食べる、氷頭だけを食べる、というようなこともやるが少ないときは丁寧に食べるというふうに資源量に合わせた食べ方もする。

それから、どんな姿勢で食べることが多いのかとか、どのクマが何匹生きた魚を捕まえて、捕まえられなかったクマは死んだ魚を何匹拾って食べているか、などのデータから、食べられた量と翌年の子育ての順調さの関連を見ている。

くまのクセと親から子への伝達と学習

あるクマの一族の、「捕まえた魚を振り回す」、というクセが紹介された。その母さんクマが振り回すのはオスの魚で卵が入っていない。だから「残念だ」という意味で振り回しているのかどうか。それはわかないが、卵をもったメスの時や上等の銀毛の魚は振り回していない。

そしてその娘も、母さんから独立して単独で暮らし始めてからもしょっちゅう一人で振り回す。その兄弟たちもやっていた。言葉はなくとも母さんの行動を見て学ぶ、という優秀さがある。

また、その同じ母さんクマは、「水の流れているところに魚をつけて食べる」というクセがある。一般的には川で捕まえたら陸に持っていって食べるのだが、この一族はみんな流水のなかで流れに浸しながら食べる。

別の母さんクマは、捕った魚を投げるクセがある。どうやら的を決めて投げている可能性も見受けられるほどで、その子供たちがやはり受け継いでマネをしている。

こういった行動になんの意味があるのかはわからないから小宮山さんは「クセ」と呼んでいるが、とにかくこういう行動を親から学習する能力が、クマにはある。

見てきたままの多様な個性を紹介

一般的な本では「〇〇という動物は、こういう習性です」というふうに、原則的な習性が書かれているが、それだと「ふーん」という以外の感想は持ちづらい。でも小宮山さんのお話からは、「〇〇と名付けたクマがこのときにこんな行動をしていた」「でもこっちの△△というクマは、こんなふうにしていた」というように、まさに見てきたままの個々のクマたちの様子が紹介された。それは人間と同じようにとても多様だし、個性もあり、いろんな行動をするのだな、ということに驚く。

改めて思い起こしてみれば、テレビの動物番組では、犬の個性がおもしろおかしく紹介されたりして、人間とおなじく「性格」があることを視聴者は自然に受け入れている。ヒグマも同じなんだな、と具体的なケースを見ていくとわかってきた。そして膨大な数の個々のケースを総合して、まだ人間には知られていないヒグマ社会を推測していく。小宮山さんはそんなふうに観察を続けている。

小宮山さんの観察

おどろくべき個体識別

このページでは間違いがあってはいけないので「クマ」と書いているが、小宮山さんの観察ではもちろん個体識別している。

たとえば、首の白い模様がつながっているから「クビカザリ」と名付けたり、頭の毛の色が頭巾をかぶっているみたいに見えるから「ズキン」など。誰が何年の時にいて誰の子供が誰で…と、もちろん区別して観察している。

クマ牧場で飼育しているクマならいざ知らず、野生で近づくこともできないのに「よく見分けられるな、と不思議に思うところだが、やはり小宮山さんでも、毎年毎年その変化を追って観察していかないと、だれがだれだかわからなくなるようだ。写真でも紹介されたが、同じクマが夏にみすぼらしくやせ細った状態なのと、冬眠前にたっぷりとサケマスを食べてまるまると太った状態では、とても同じ個体に見えないほどだ。

そんなにわかりづらいのにどうやって見分けているのか、具体的な個体識別方法の話が興味深い。「こんなところを見ています」と随所で紹介される観察のポイントを聞いていると、観察する小宮山さんの姿が目に浮かぶようだし、「こんな性質がある」という説明に説得力が増す。

例えばおしっこの飛ぶ方向。オスなら前に、メスなら後ろに飛ぶらしい。クマも川から上がると体か冷えるからか、みんなおしっこをするらしい。その時にカメラのピントをしっかり股に合わせておいて、連写。それでまず、オスかメスかがわかる、というふうに。ほかにも、おっぱいの形、おっぱいの状態、お尻の毛の有無など。「人間界の話だったら警察に捕まるんじゃないか」っていうようなストーカーのような状態で観察する。

小宮山さんのお話では、「自分の目で見た事実」と「そこから推測されること」が区別して語られるから、「こうなんですよ」とそれが正しいように説明されるよりも聞きやすい。

ヒグマ社会を尊重した観察ルール

小宮山さんの講義を聞いていて随所に感じるのは、ヒグマ社会を尊重して、人間はそれに合わせてのぞかせてもらう、という姿勢だ。

具体的に3つのルールを作って観察している。

1.常に車を使うこと

常に車と人間は一体になっている状態にしている。魚の観察をするときなどは車から降りて歩くことになるが、もしその時にクマを見たら車に戻る、というルールを作っている。クマ同士も、出会ったときに両方が「押す」ということはなく、まず引いて、相手が自分よりも弱いと判断したら押しているから、そのやり方に合わせている。

人間はクマにあったら「引く」。そして車の中から観察する。ヒグマに限らず、鹿やワシなどの野生動物は、車の天井に窓をつけてそこから人間が顔を出したような状態だと、逃げない。

このようにクマに合わせたルールで観察していると、いろんな自然な姿を見せてくれるようになった。クマも人間を個体で識別している。

2.人間は「線状」に移動する

クマの住むエリアでは、「面」で移動しない。面の部分はクマの生活圏、人間は線の上だけを移動する。人間はなるべく決まった道を通る。あっちこっち新しいところに行かない。入るときは、できれば一度車で通り「人間が入りますよ」と知らせて、いなくなってもらってから歩くようにする。

3.「素の姿」でクマに近づかない

人間が車から外に出ている姿を「素の姿」と呼んで、「素の姿」ではクマに近づかないことにしている。

同時に、カメラマンや観光客にもそうしてほしいと望んでいる。それは、人間に危険が及ぶ心配をしているわけではなく、クマにとって悪影響となるからだ。

基本的にヒグマは人間を恐ろしい存在と考えていて、人間と出会ったら退避行動をとる知恵を持っている。しかし、「人間に近寄っても大丈夫」と間違った学習してしまった子グマは、やがて人里に行ってしまい、殺される結果になってしまう。クマは人間を恐れていないと、人間と共存できない。

ヒグマと人間との付き合い方

北海道では1970年にヒグマの春の駆除を辞め、ヒグマとの「共存」を選んだ。ヨーロッパでは、すでに絶滅に近い状態にしている。北海道で「クマと共存できる」という環境が作れれば、それは誇れることである。農業者にとってはクマは居ないほうがやりやすいのが実情だが、居るものを絶滅させないで共存するための知恵を出すことが、人という生き物のひとつの価値ではないか、と訴えている。

「こういった能力のあるクマたちに何を学習させれば人間とうまく生活してくれるのかというところが、人間の側の知恵の出し方じゃないかな、というふうに私は言いたいと思っています」。 この言葉を聞いたとき、「ああ、小宮山先生は旭川にクマのおもしろおかしい話を紹介しに来たんじゃないんだな」とわかった。

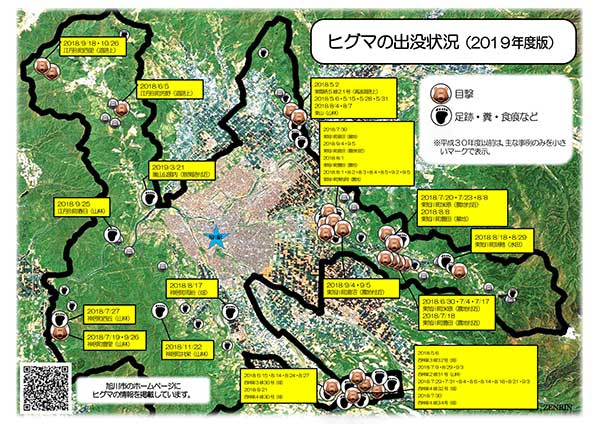

具体的には旭川ではどうするか

質疑応答の中で、旭川のクマの研究者が質問をした。

旭川のように内陸でクマがいる「森」と人間の「畑」がくっついているような環境では、「クマゾーン」と「人間ゾーン」とにゾーニング(エリア分け)することは難しい。よって、人間の住む世界にクマが出てくる、ということが起きてしまうからどうしたらよいか。知床のルシャは人間が住んでいないエリアだからクマが自由に歩けるし、半島だから周辺が海ということもあってエリア分けという意味では境界を保ちやすいけれど、旭川はそうではないから難しいんだ、という悩みだ。

この質問に対し小宮山さんは、人間の動きをよく観察して自分の行動を変えることをしているクマの例をいくつか紹介した。

そして、まずはこういう能力がクマにあることを人間が知り、その能力を活かした管理をすることを提案した。

具体的には、「森」と「畑」の間に道路を1本通してエリアを区分すること。そこを定期的に通り、「人間のエリアだよ」と学習させること。そこを人間が歩く場合には、車を一度通して、「今から入りますよ」と知らせてから歩くこと。そういう学習させるために時間と労力をつかうこと。そしてこういった管理をしていく人を育てるために、旭川市の税金を使っていくこと。

また同時に、どうしてもルールを守れないクマは殺す必要がある。それによって、周りのクマにも学習する。また、そのためには猟師さんも育てる必要がある、などである。

そうやっていけば、クマと人間とのトラブルをゼロにはできなくても、減らして、長らく人間とクマは共存できるのではないか、というのが小宮山さんの考えだ。

小宮山さんのメッセージと感想

小宮山さんはご自身が納めた貴重な写真や映像を紹介して、クマの知られざる能力をたっぷりと伝えた。それは、テレビ番組で見るような生物としての興味深さの紹介をしたいだけではないんだ、と途中から気がついた。「もっと理解して共存の努力をしようよ」、「ただ”怖い”といって、絶滅させるようなことにはしないで」そういうメッセージを、伝えたかったんだと思った。感情で訴えるのではなくて、クマはとってもかしこいよ、という数々の「証拠」を示すことで。

「クマとの共存」、を言うことは、農業王国の北海道では大変なことだろうと思う。「何を甘いことを言ってるんだ、こっちの苦労も知らないで」と農家さんは言うだろう。住宅街に出れば人命にも関わってくる。訴えることはたぶん、簡単なことではない。農業者などの敵を作るだろう。「じゃあなんとかしてくれよ」「何かあってからじゃ遅いんだ」と。かといってクマが味方したり感謝したりしてくれるわけでもない。大変だけれど、圧倒的な量の観察が、その信念を支えているのではないか、と感じた。

私には次第に、小宮山さんが「クマの使い」に見えてきた。クマ語はしゃべれないけど、一生懸命聞き取って、人間に通訳する使者。研究者の話を直接聞く機会がたくさんあるわけではないけど、とても素晴らしい研究者だと思ったし、この考えをたくさんのクマ被害に悩む人や役場の人が知ったらぜったいに良い、と思った。

いろんな生物が日々絶滅の危機に瀕しているけれど、北海道ではすでに「エゾオオカミ」を絶滅させた苦い歴史がある。けっこう最近のことだ。ずっとアイヌの人と共存してきたのに、和人がたくさん移り住んで馬の飼育を始めたときに被害が出たから、毒のダンゴを食べさせて殺し尽くしたのだ。ちなみにこのお話は、絵本にもなっていてグッと来る。

旭山動物園に行くと、壁画にも書いてある。

また、このページでは説明しやすい一部分だけを紹介したけれど、小宮山さんはもともと野生のサケマスの研究家であることから、知床におけるサケマスのこととかサケマスの量とクマの関係の話などもいろいろと紹介されている。読みやすい文章なのでぜひ一読いただきたい。